- ホーム

- 一般対象

- 湘南国際村アカデミア講演会「カフェ・インテグラル」上映会&トーク

湘南国際村アカデミア講演会「カフェ・インテグラル」上映会&トーク

|すべて終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました|

湘南国際村の関連機関などと協力して、国際的な情勢や社会動向を踏まえたテーマを取り上げて、講演会などを開催する「カフェ・インテグラル」。今年度は、上映会&トーク(全2回)を開催します。参加費無料。

<INDEX>

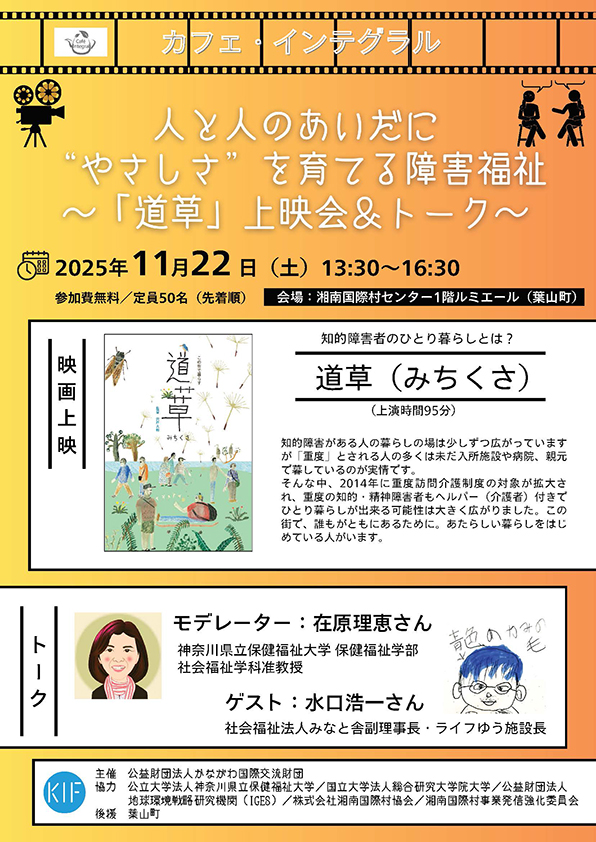

①【11月22日(土)13:30~16:30】人と人のあいだに“やさしさ”を育てる障害福祉~映画『道草』上映会&トーク~※終了しました

②【11月30日(日)14:00~16:30】脱炭素ライフスタイルから見直す地域のつながり~映画『リペアカフェ』上映会&トーク~※終了しました

※終了しました ① 人と人のあいだに“やさしさ”を育てる障害福祉~映画『道草』上映会&トーク~

【日時】11月22日(土)13:30~16:30(会場受付13:00~)

【プログラム】

●<映画上映>

「道草(みちくさ)」

・上映時間95分

・公式HP:

https://michikusa-movie.com/

暮らしの場所を限られてきた人たちがいる。

自閉症と重度の知的障害があり、自傷・他害といった行動障害がある人。

世間との間に線を引かれ、囲いの内へと隔てられた。そんな世界の閉塞を、軽やかなステップが突き破る。

東京の街角で、介護者付きのひとり暮らしを送る人たち。

タンポポの綿毛をとばし ブランコに揺られ、季節を闊歩する。介護者とのせめぎ合いはユーモラスで、時にシリアスだ。

叫び、振り下ろされる拳に伝え難い思いがにじむ。関わることはしんどい。けど、関わらなくなることで私たちは縮む。

だから人はまた、人に近づいていく。

●<トーク>

「人と人のあいだに“やさしさ”を育てる障害福祉~共に生きる社会へ~」

モデレーター:

在原理恵さん

(神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 社会福祉学科准教授)

大学生時代、単身生活している全身性障害の女性の介助者として活動したことが私の原体験です。狭い価値観が揺さぶられ、世界が広がりました。大学の教員になってからは、障害のある人達のグループホームなどの居住支援の在り方や、「ともに生きる」関係を成り立たせる環境づくりに関心をもっています。障害のある人も支援する人も、どちらも生き生きと自分を活かせる場を増やしていくことに、教育や研究を通して貢献したいと思っています。

ゲスト:

水口浩一さん

(社会福祉法人みなと舎副理事長・ライフゆう施設長)

小児科医時代に、重度脳障害のある生まれたばかりの赤ちゃんの母親から『将来、大人になったこの子は、私たち親が死んだ後でも幸せな人生を送れますか?』と聞かれました。しかし、その時の私は答えられませんでした。それが、きっかっけとなり重症心身障害者の『豊かな人生』支援を実現すべく、2017年から横須賀の湘南国際村にある社会福祉法人みなと舎が運営する医療型入所施設「ライフゆう」で、地域に開かれた施設になるために活動しています。

(DATA)

【会場】湘南国際村センター1階ルミエール(対面開催のみ)

※交通アクセスについてはこちらをご参照ください。

https://www.shonan-village.co.jp/access

【定員】会場50名(先着順)

【参加費】無料

【主催】公益財団法人かながわ国際交流財団

【協力】公立大学法人神奈川県立保健福祉大学/公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)/国立大学法人総合研究大学院大学/株式会社湘南国際村協会/湘南国際村事業発信強化委員会

【後援】葉山町

※終了しました ②脱炭素ライフスタイルから見直す地域のつながり~映画『リペアカフェ』上映会&トーク~

【日時】11月30日(日)14:00~16:30(受付13:30~)

【プログラム】

●<映画上映>

「リペアカフェ」

・上映時間60分(制作者トーク映像含む)

・HP:

https://ideasforgood.jp/2025/04/28/documentary-repair-cafe/

「修理したいのはモノだけじゃなかった」

お店では修理を受け付けてくれない壊れた家電や服、自転車など、あらゆるものを地域のボランティアが無料で直してくれる、オランダ発祥のリペアカフェ。実は彼らの役目は、モノを修理するだけではない。離れ離れになった家族の「思い出」、疎遠になりつつある地域の「コミュニティ」、捨てることを前提に成り立つ消費社会の「システム」…

リペアカフェにはどのような人とモノが集うのか?壊れかけた「モノ以上のもの」を直す人々の物語がここにある。

●<トーク>

「脱炭素ライフスタイルから見直す地域のつながり」

モデレーター:

渡部厚志さん

(地球環境戦略研究機関(IGES)上席研究員/ステークホルダーエンゲージメントディレクター)

気候変動に関する国際協力や「持続可能なライフスタイル」に関する国際プログラムの運営に従事した後、現在は脱炭素化、持続可能な食やプラスチック廃棄削減等に関して、地域社会と暮らしの変革を市民主導で実現するための研究に取り組んでいる。

ゲスト(2名):

大城澄子さん

(逗子・葉山市民会議の市民提案を実現する会〔逗子・葉山気候市民会議〕代表)

JTBでの編集出版を経て、図書館長歴15年。現在は(株)図書館流通センターサポート事業部顧問として、多様な読書支援や地域とのつながりづくりに取り組んでいる。逗子・葉山気候市民会議を通じ、持続可能な暮らしと地域の未来を探求中。

鈴木秀顕さん

(一般社団法人あつぎ市民発電所 カーボンニュートラルあつぎ未来プロジェクト運営メンバー)

松蔭大学准教授。博士(ソフトウェア情報学)。もったいない学会副会長。専門はAI社会デザイン、未来社会学、AI教育学、電子書籍、SDGs、SQ(社会的知性)。地域課題解決型の教育や脱炭素ライフスタイルの普及を通じ、循環型社会の構築をめざしている。

(DATA)

【会場】湘南国際村センター1階ルミエール(対面開催のみ)

※交通アクセスについてはこちらをご参照ください。

https://www.shonan-village.co.jp/access

【定員】会場50名(先着順)

【参加費】無料

【主催】公益財団法人かながわ国際交流財団/公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)

【協力】公立大学法人神奈川県立保健福祉大学/国立大学法人総合研究大学院大学/株式会社湘南国際村協会/湘南国際村事業発信強化委員会

【後援】葉山町